カバーリングの徹底できていますか!?

本当にできているのかもう一度確認しましょう!

〇ぶっちゃけほとんどのチームがカバーリングができていない。

少年野球、中学野球、高校野球、どのレベルでも「カバーリングは大事だ」と指導者は教えていることと思います。

プロ野球でさえエラー、ミスをすることがあります。

アマチュア野球ではミスする可能性はもっともっと高まります。

ですから、ミスに備えてカバーリングを徹底することは非常に大事なことになってきます。

しかし、審判をしていたり、高校野球のTV中継を見ていたりしても、カバーリングが本当によくできているチームはほとんどありません。

これは、選手が適当にやっているわけではなく(そういうチームもありますが…)、指導者がカバーリングに本当にこだわっているわけではないからだと私は思っています。

こちらの動画をご覧ください。

このレベルでやらないとダメなのです。

どれだけ荒木選手が全力でカバーリングをしているか分かりますよね。

これよりもエラーの多いアマチュア野球では、荒木選手以上にがんばってカバーリングをしなければいけません。

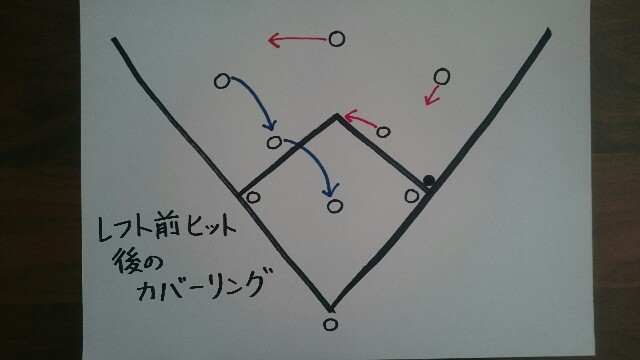

レフト前ヒット後のカバーリングを図にしてみました。

青色が送球の流れ、赤色がカバーリングの動きです。

極めてまずいところがあることに気がつきますでしょうか?

試合を見ていると、このプレーはものすごく多いです。

このカバーリングで決定的にまずいのは、「ショートからピッチャーへの送球のカバーリングがいない」というところです。

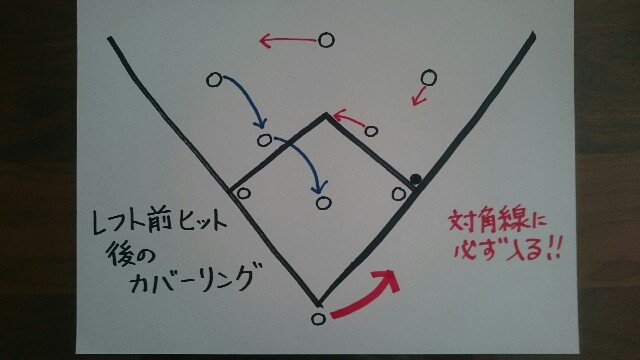

正しくは以下のようになります 。

キャッチャーが対角線に入ることで、ショートが送球ミスをしてもランナーは先の塁に進むことはできません。

しかし、このカバーリングがいない状態でミスをすると、最悪ベンチに送球が入って3塁まで進塁されることになります。

〇カバーリングの基本的な考え。

カバーリングは転ばぬ先の杖です。

心配しすぎなくらい最悪のケースを考え、それに備える。

ミスは起こるものだという前提でカバーリングをしなくてはいけません。

カバーリングのポイントをまとめます。

・対角線に必ずカバーリングを入れる。

・カバーリングポイントまで全力疾走で入り、捕球姿勢が取れるようにする。

・フライの場合は裏のカバーリングだけではなく、正面に弾いたときのカバーリングも入る。

私のチームでは「日本一のカバーリング」を目指して、とにかくカバーリングを意識して練習をしていました。

では、次の項で実際のカバーリングの例を見てみましょう。

〇カバーリング、実際の例

全てのケースを見ていくのはなかなか難しいので、二つの例、1塁への牽制と2塁への牽制のカバーリングを見てみましょう。

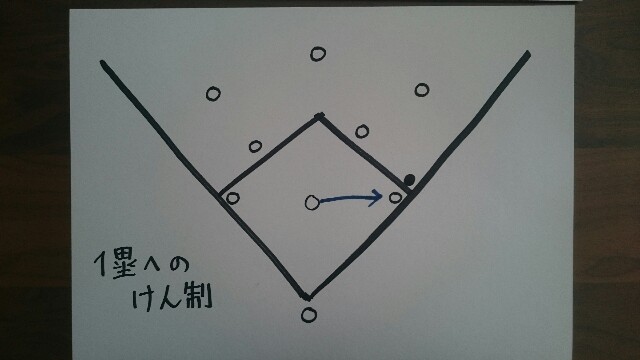

1、1塁への牽制

まずは1塁へ牽制をした際のカバーリングです。

黒丸はランナーを表しています。

さて、1塁へ牽制をした場合、野手はどのように動くのが正解でしょうか?

ライトが一生懸命にカバーリングに走るシーンを見るのですが、このときにカバーリングに走らなくてはいけないのはライトだけではありません。

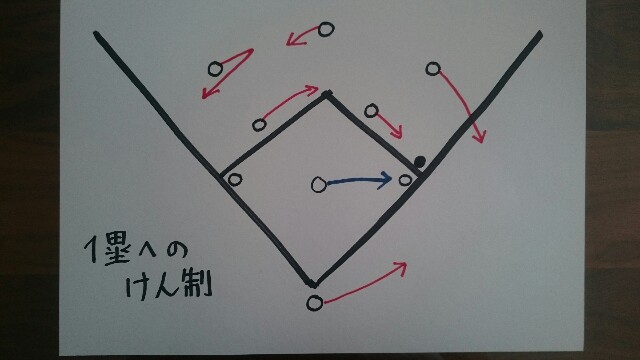

このような形でほぼ全ての野手がカバーリングに動くことになります。

特に注意して欲しいのはセカンドとキャッチャーです。

1塁に牽制した際に後ろに逸らすとは限りません。

セカンド側に弾くかもしれませんし、ランナーに当たって1塁ベンチ側に転がっていくかもしれません。

ですから牽制を行った瞬間、ライトだけではなく、セカンドとキャッチャーもカバーリングに行く必要があります。

多くのチームでキャッチャーは座ったままです。

それではミスがあってから動くことになりますから、確実に2塁に進塁されます。

また、それ以外の野手もランナーを挟んだときを想定して動く必要があります。

レフトの動きが複雑になっているのは、ランダウンなら2塁の延長に行きますが、牽制が暴投になった場合は3塁に走るということを表しています。

ピッチャーも全く動かないのではなく、一歩マウンドから降りるような形で1塁に軽く向かってください。

ランダウンが始まった場合はピッチャーが1塁側で参加することになります。

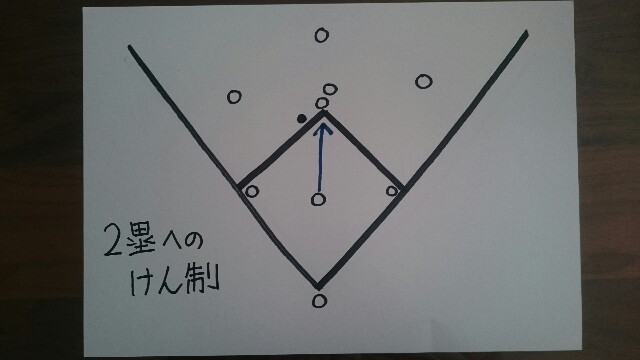

2、2塁への牽制

では、2塁への牽制の際にはどのようにカバーリングに動いたら良いでしょうか?

1塁よりも少し複雑になるので注意が必要です。

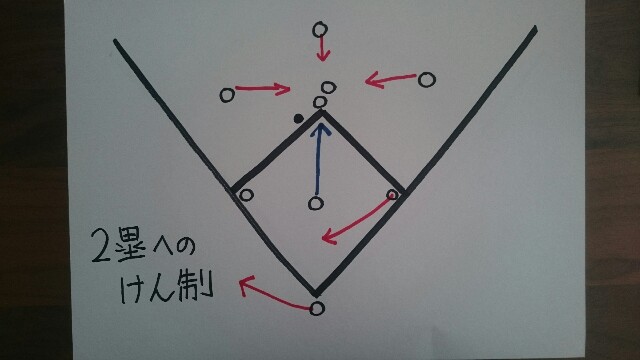

こういった形で2塁に牽制をした場合、これまた多くの野手が動かなくてはいけません。

センターだけがカバーに動いているチームが多いですが、ダメです。

こうなります。

まず外野手は全て2塁方向へ詰めます。

1塁への牽制と同じく、必ずしも真裏に逸れるとは限りません。

レフト方向やライト方向に逸れることも多いです。

また、センターが後逸することだってあります。

最悪のケースを考えて、牽制の瞬間に全外野手が動く必要があります。

次は逸れた場合にサードをカバーする選手が必要になります。

レフトはセンター側に向かっていますから、この役目はキャッチャーです。

2塁牽制のときもキャッチャーがぼけーっと座っているチームが非常に多いです。

牽制した瞬間に立って、3塁カバーへ一歩向かう癖をつけましょう。

そして、そうすると今度ピッチャーへ返球する際のカバーリングと、がら空きになるホームベースのカバーリングが必要になります。

これを担うのはファーストです。

このように2塁牽制の際には全野手が動くことになります。

〇まとめ

以上、カバーリングについてまとめました。

見ていただいて分かったと思うのですが、カバーリングは本気でやろうと思うとおそろしく大変なプレーです。

何度も練習し、練習試合でも全力でやらないと定着しません。

指導者が丁寧に見て、カバーリングを忘れている箇所がないか常にチェックしていないとすぐにおそろかになります。

しかし、こういった細かいプレーでも徹底できるチームが勝つと私は思っています。

何度も述べていますが、細かいプレーを徹底できるチームを作るためには、技術指導も大事ですが、「組織作り」と「人間形成」が重要になってきます。

ウォーミングアップの一つの動作、キャッチボールの1球。

それを大切にできない選手・チームが、試合になって急にカバーリングを徹底できるはずはありません。

ぜひ、徹底したカバーリングができるチームを作ってください。

関連記事です。