「チャンスに強い」「チャンスに弱い」というのはどうして生まれるのか!?

本当にメンタルだけの問題なのでしょうか?

意外と技術的な問題なのかもしれませんよ!

チャンスで打てないバッターには技術的なアドバイスができるようにしましょう!

WBC2013 第1ラウンド ブラジル戦 8回表 井端 同点タイムリー

〇チャンスに強いバッターと弱いバッター。

「チャンスに強い」、「チャンスに弱い」、そんなイメージがあるバッターっていますよね。

個人的にはイメージだけで言うと中日や巨人で活躍した井端選手がチャンスでいいバッティングをするイメージがあります。

イメージの問題ではなく、プロ野球などになるとある程度長いスパンでの数字が表れるので、イメージだけではなくはっきりと数字で、その選手が得点圏にランナーがいる際に打てているのかどうかが分かります。

たとえば、少し古い2015年シーズンの得点圏打率、クラッチヒッターの考察を広尾氏が行っています。

こちらの記事がかなり分かりやすく参考になります。

数字を見るとすぐに「チャンスに強い」かどうかが分かってしまうわけです。

こちらでは得点圏打率だけではなく、他の数値も持ち出して「チャンスに強い」バッターの考察をしてくださっています。

とてもおもしろいのですが、今回私が書きたいこととずれそうなので、私は「得点圏打率」を中心に用いて「チャンスに強い」「チャンスに弱い」について考えていきたいと思います。

〇「得点圏打率」について考えてみよう!

まず、そもそもですが、「得点圏打率」について整理しましょう。

得点圏とはランナーが2塁、もしくは3塁にいるケースのことで、そのときの打率を得点圏打率と言います。

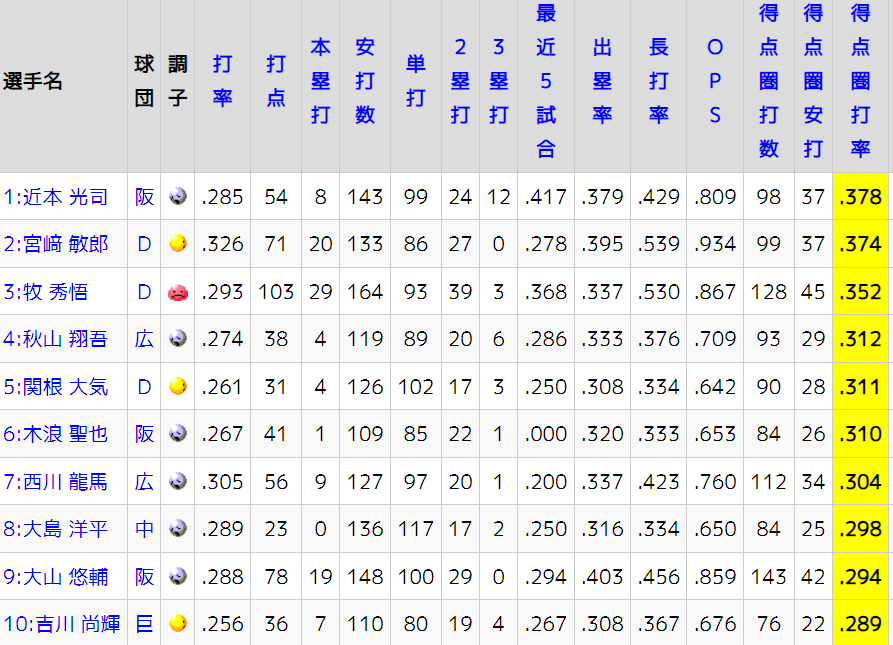

まず2023年シーズンの得点圏打率を見てみましょう。

見てお分かりのように、得点圏打率の方が高い選手の方が多いです。(トップ10は西川選手以外全員。近本選手にいたっては1割ほども高い。)

この理由がすごく重要です。

実は、得点圏打率は普通に考えると通常の打率よりも高くなるはずなんです。

なぜなら、

①ランナーを背負っている状態のため、ピッチャーは必ずセットポジション(場合によってはクイックモーション)で投球をする。投手によってはランナーに注意がいってしまう。結果としてスピードが落ちたり、コントロールが乱れやすい。

②ランナーがいるため、内外野ともに定位置ではない場所を守らなくてはいけなくなる。前進守備を強いられることもある。当然、内外野ともに抜けやすくなる。

③犠牲フライがあるケースの場合、外野フライを打っても打率が下がらない。

④セーフティバントをした場合、バッターランナーはアウトになっても進塁させれば打率は下がらない。

という理由があるからです。

特に大きいのは②で、内外野ともに前進するケースだと、かなりヒットになる確率は上がります。

ランナーが1塁にいるケース(1・3塁など)では、普段ならファーストに捕られるゴロが抜けることもあります。

また、③もフライが多いバッターには有利に働くはずです。

つまり、普通であれば得点圏打率は通常の打率に比べて上がるはずなんです。

しかし、実際には得点圏打率の方が低い選手もいる。

指導者としてはその理由を真剣に考えていく必要がありますよね。

〇「チャンスに弱い」のはメンタルの問題?

よくチャンスで打てない理由をメンタルに求める方がいます。

確かにメンタルの問題も無くは無いと思います。

一打同点のチャンスで気持ちが入りすぎてしまい、力みに繋がって、引っ掛けてしまう。

逆に緊張からバットが出ず、カウントを悪くして最後はボール球を振ってしまう。

こういった経験は誰にでもあるのではないでしょうか?

↑メンタルのアドバイスはこちらをどうぞ。

しかし、先の例で挙げた選手はプロ野球セ・リーグの打率10位までの選手です。

年に何十打席以上もチャンスで打席に立ち、その全てで緊張したり、気持ちが高ぶりすぎたりしているとは考えられません。

全てが優勝を決めるような大一番なはずはない。

戦力外に片足が突っ込んでいるわけでもない。

ある程度平常心で臨めている打席が多い中での成績だと考えた方がいいのではないでしょうか?

そうなると、メンタルの問題以外にも技術的な問題もチャンスに強い弱いに関わってくると考えるべきだと思いませんか?

指導者は当然、メンタルの問題にもアドバイスをする必要があると思います。

しかし、メンタルの問題と決めつけるのではなく、そこ以外にも問題があるのではないかということも考えていき、選手とともに課題を解決していく必要があるのではないでしょうか?

〇「チャンスに強い弱い」に関わる技術的な問題とは?

では、他にどのような問題が考えられるのでしょうか?

私は主に二つ技術的な問題が絡んでくると思います。

一つは、「思考」の問題。

これもメンタルの問題と言えるのかもしれませんが、考える力も技術と捉えて技術的な問題としました。

よく、チャンスになると突然いつもと違うことをしようとする選手がいます。

普段は甘いボールを狙ってフルスイングするバッターが、甘いボールを見逃し、最後はセカンドゴロ。

ベンチに戻ってきて理由を尋ねると、

「チャンスだったので、じっくり待ってセンターから右にゴロの意識をもっていました。」

なんて答えるのですが、普段と違うことをしようとしてもなかなか結果は伴いませんよね。

プロ野球では古くは井端選手のようにチャンスでバッティングを変えてくる選手もいますが、それはあくまでも普段から多くの練習をし、そして何百試合という経験を積んでできるようになっているわけです。

中学生や高校生のレベルで、突然練習をしていないことをしようとしてもなかなかうまくいきません。

以前の記事でも書きましたが、特にスイングは急に変えようとしてもなかなか変えることはできず、変えようとすることがマイナスに働くことが多いです。

↑詳しくはこちらの記事をどうぞ。

これはエンドランが下手な選手が、エンドランのサインのときだけ叩こうとしすぎてかえって空振りやフライになってしまう例が分かりやすいと思います。

まあ、チャンスでスイングを変えるというのは、絶対に結果に結びつかないというわけではないので、そういうたまたまの成功例を持ち出して指導している指導者の方もいるので、それも問題かと思うのですが‥。

もしもチャンスで打てない選手と話をする中で、「思考」に誤りがあるようであれば、そこもアドバイスしていく必要があるでしょう。

基本的にはいつも通り、練習している範囲内でやらなければ結果はついてきません。

スクイズなどのサインが無い場合はランナーがいようがいまいが基本は「甘球必打」を貫くべきだと思います。

もう一つの技術的な問題は「タイミング」です。

あまり言われることはありませんが、ランナーが出るとタイミングが取れなくなる選手がいます。

しかも、アマチュアレベルだと、ごく稀にではなく意外と多く存在します。

これは技術的な問題なのですが、選手も指導者も技術的な問題と捉えることが少ないのもこの問題があまり取り上げられない理由になっていると感じています。

なぜランナーが出るとタイミングが取れなくなるのか?

ランナーがいない場合、ピッチャーはある程度一定のリズムで前にしか投げてきません。

しかし、ランナーがいる場合、牽制もありますし、セットポジションの時間も変わりますし、クイックもあります。

これらのことにタイミングを合わせられないことが大きな原因になります。

先に述べたように、ランナーがいるということは本来はピッチャーに不利に働くはずなのに、タイミングが取れないバッターにも不利に働くのです。

こうしたバッターは足を上げるタイミングが分からない選手に多いです。

要するに「ピッチャーの動作にシンクロできていない」選手です。

シンクロさえできればセットポジションだろうが、クイックだろうが基本的には同じようにタイミングを取れるのですが、シンクロができないとピッチャーの動きにイチイチ反応して、結果としてタイミングが取れずに、差し込まれたり、手打ちになってしまったりします。

こうしたバッターは丁寧にシンクロ打法を習得できるように指導すべきです。

↑シンクロ打法についてはこちらです。

タイミングの取り方に問題がある選手は、メンタルに原因を求めても解決はしません。

もちろんシンクロの正確さで成績は多少変わってくると思いますが、やらないよりは遥かにマシだと思います。

プロ野球選手で得点圏打率が低い選手は、ランナーがいるせいでタイミングが取りづらくなっている選手が含まれているのではないかと予想しています。

当然、アマチュアほど極端にタイミングが取れないということはないと思いますけどね。

また、プロの場合は「苦手投手がいる選手」も得点圏打率は下がりやすいです。

チャンス=守備側のピンチですから、リリーフが出てくる可能性もありますよね。

その場合、バッターが苦手とするピッチャーをぶつけるのが普通ですから、たとえば「左投手が苦手」なバッターは得点圏で左投手を相手にすることが増えるのでどうしても得点圏打率は上がりにくいですよね。

ただ、これは投手のコマが限られ、なおかつ相手の分析が十分でないアマチュア野球では考えなくて良いと思います。

〇指導者は選手が「なぜ打てないのか」をともに考えていってほしい!

ということで、「チャンスに強い」、「チャンスに弱い」というのはメンタルの問題にされがちだが、決してそれだけではなく、技術的な問題も絡んでくるのではないかという記事でした。

当然メンタル面でのアドバイスも必要ですが、そこだけに原因を求めてしまわないことが重要だと思います。

先に挙げた技術的な問題についても選手とともに考え、改善できるように指導者がよりそっていく必要があるのではないでしょうか?

また、当然ですが、この技術的な問題であっても指導者が決めつけてはいけません。

指導者が選手とともに問題を考える中で、選手側から「もしかしたらタイミングが合っていないのかもしれない」という仮説が出てくるのがベストではないかと思います。

そこで、「じゃあシンクロができているのかイチから確認してみよう」とやっていくのがいいでしょう。

以前記事でも書きましたが、選手が考える力も養っていきたいですよね。

www.taguchizu.net

関連記事です。